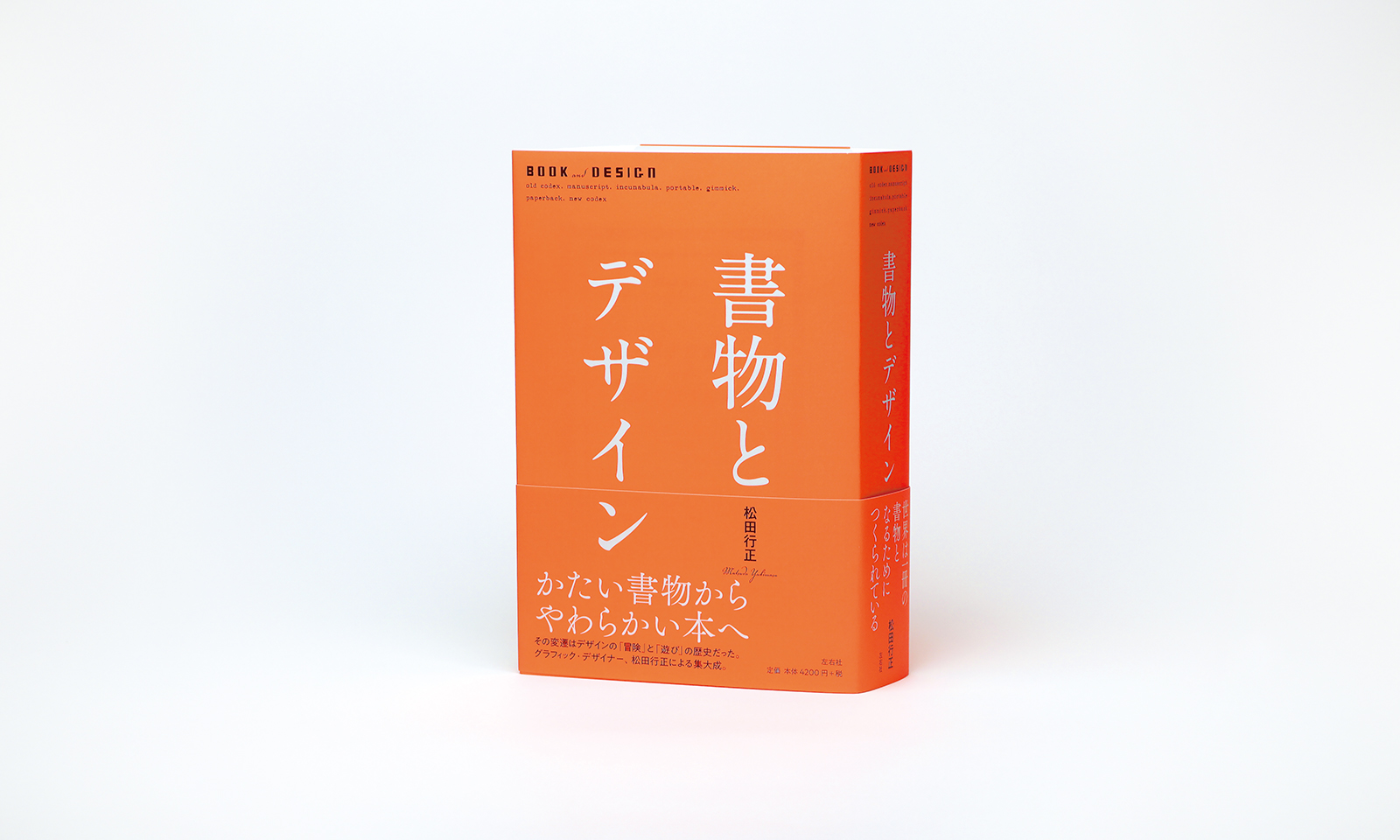

書物とデザイン(2024)

松田行正 著

四六判 コデックス装 464ページ

左右社 ◀︎在庫のお問い合わせは版元へお願いします

定価 本体4,200円+税 ⚫︎購入する

───

BOOK and DESGN

old codex. manuscript. incunabula. portable. gimmick. paperback. new codex

by Yukimasa Matsuda

Softcover 464pages

Language: Japanese

Product dimensions: H12.8×W18.8×D4.3cm

Price: 4,200yen+tax

-

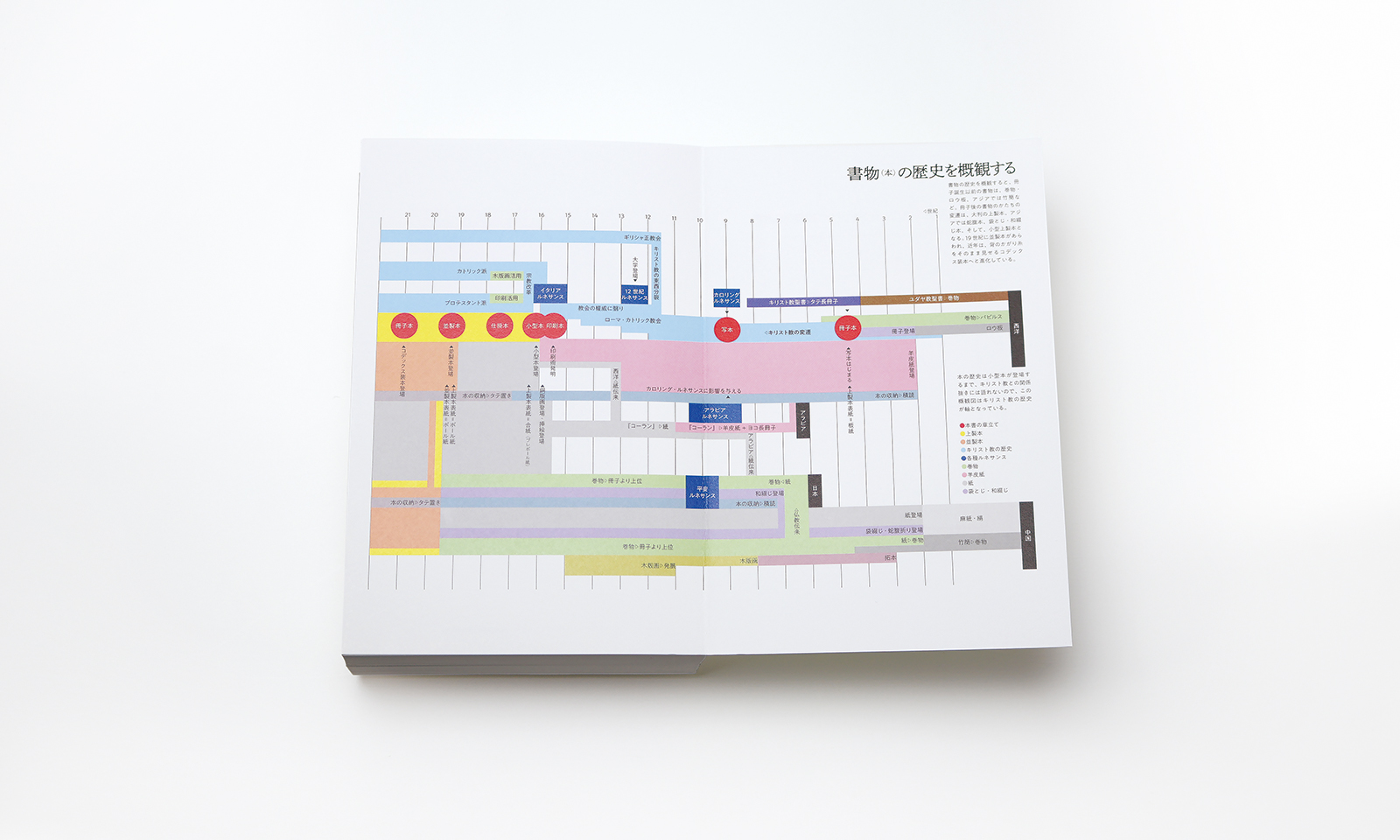

欧米での「本」の呼び名のほとんどは、書写材料である植物の皮に由来した名がつけられている。ブナの皮の「book(英語)」や、植物の皮の「livre(フランス語)」だ。

一方、中国や台湾では、「書」を使い、書写材料の紙ではなく、「書く行為」に比重を置いている。

日本語では、「書籍・書物・本」の3つの呼び名があり、それぞれでニュアンスが違う。

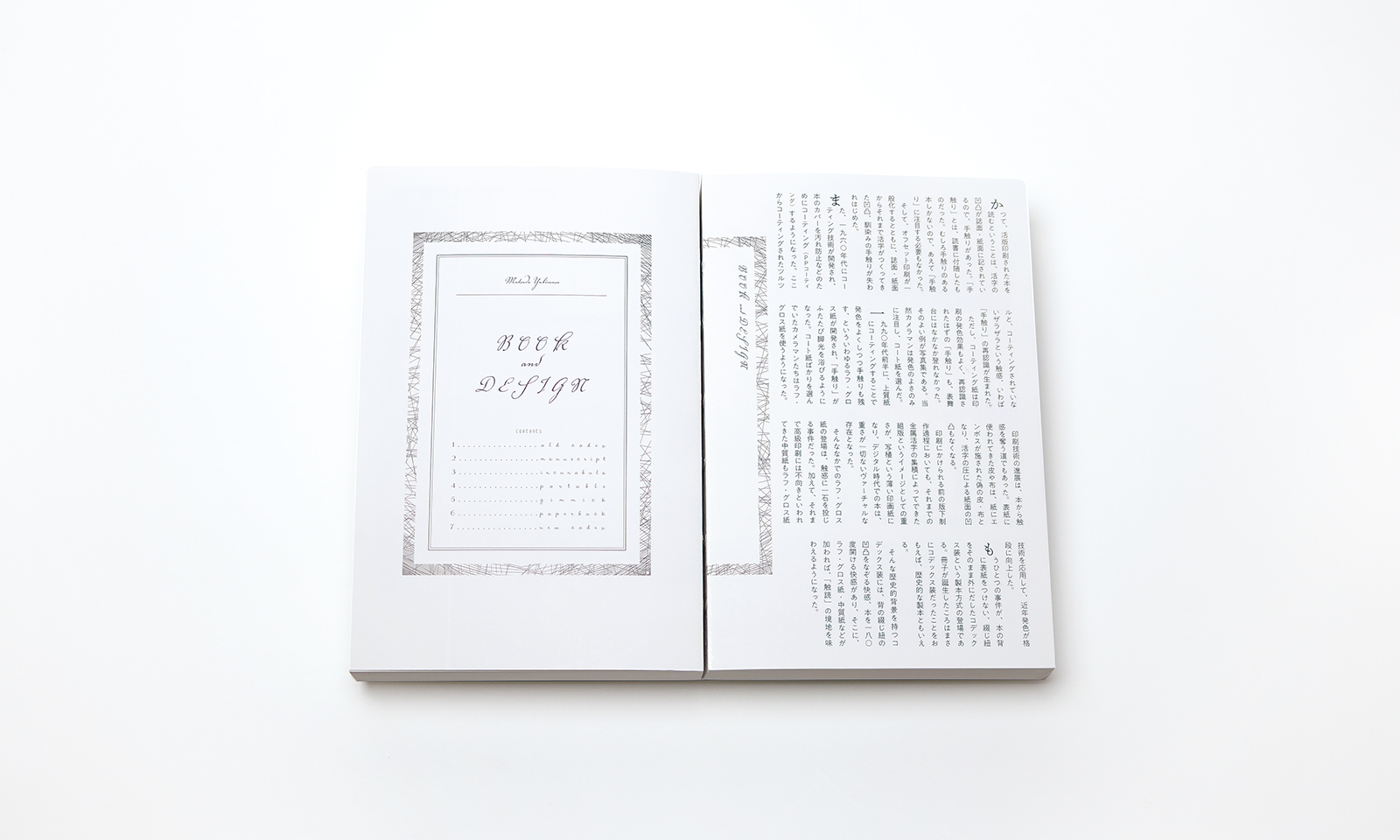

本書では、この3つの呼び名を次のように定義している。「書籍」は、「戸籍・本籍・国籍」などというように、「籍」に、出処来歴、原典のあることが含まれるところから、写本をするようになったころの名残りだろう。「書籍」には、和綴じに代表されるように、ヨーロッパの縦置きに耐える堅牢な書物のイメージはない。

「書物」は、立体物としての、いわゆる「オブジェとしての本」の呼び名にふさわしいかたちを持つ、上製本である。写本時代と、19世紀までの印刷本時代は、すべてこの「書物」という名の上製本となる。

印刷本時代が到来して、約半世紀後に、基本が大型本だった書物の世界に、現在につながる小型本が登場して流行し、それからは小型本が主流となる。ただし、呼び名は、オブジェ性が色濃く残っているので、まだ「書物」のまま。

そして、19世紀前半に並製本が登場する。並製本は、それまでの書物のイメージを変えた、という意味で、それ以降の書物を「本」と呼ぶ。並製本のおもしろさは、堅牢なつくりだった上製本の書物に対抗して付加価値をつけるために、カバーをつけたり、カラフルにしたりなど見かけの工夫をはじめた。それが、上製本のデザインにも影響を与えるなど、書棚の風景をガラリと変えた。このことから並製本登場と、その影響は、1830年代ごろからはじまったモダニズム運動の、ひとつの成果ということもできる。

本書では、以上のことに立脚して書物の歴史を詳細にたどっている。