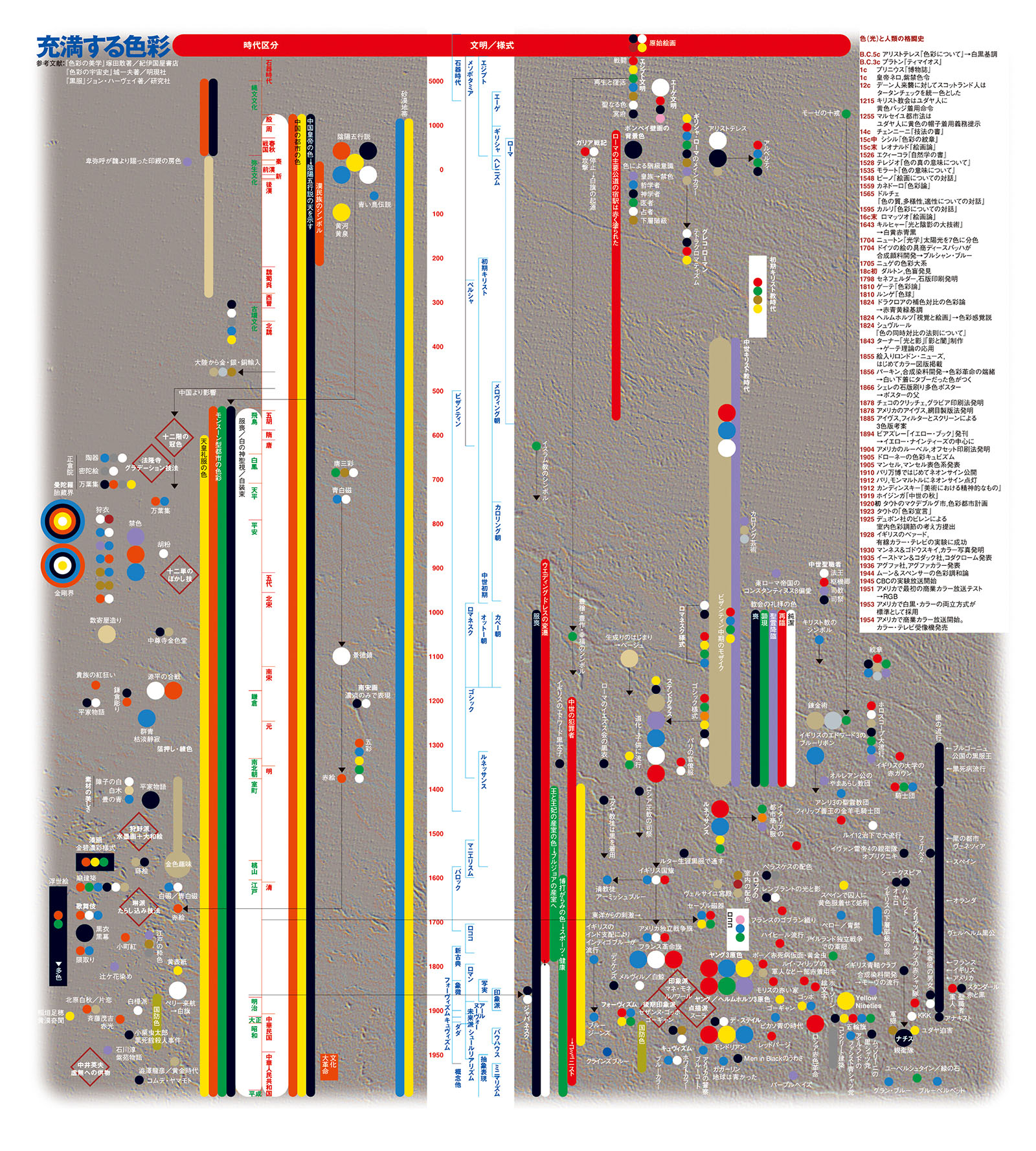

充満する色彩

gradation

-

わたしたちの眼は、色を識別する能力にたけているようです。JISの規格では200色近く記されているようですが、日本で昔から使われている色名は3000を越えるともいいます。DICの色チップですら伝統色を中心とした色名付きの色は約900、色名のないものもいれると約1500です。コンピュータでは、1670万色です。初期のころの257色など、もはや今は昔です。

眼の色弁別能力の高さとともにもうひとつ重要な特性に、輪郭を強調するエッジ効果である「マッハ・バンド」というものがあります。これによってぼけ画像もしっかり認識できるようになっています。このエッジ強調機能がなかったら、眼に網膜像をクリアーにさせないいくつかの要因がどっと押し寄せてきます。水晶体の球面収差、内面反射、そして光の散乱です。近視に乱視、老眼と、メガネなしではぼけぼけですが、それが通常の状態になってしまうそうです。

それでは逆に、なだらかなグラデーションを表現するにはどうしたらいいのでしょうか。コンピュータでグラデーションをつくるとあまりにも正確なゆえかどうしてもマッハ・バンドが現れてきます。昔のエアブラシを使って手で描くと、なだらかにできます。

昔、日本では色を区別するのに、明暗顕漠」と表現していました。「明→赤、暗→黒、顕→白、漠→青」です。と赤黒白青と言わない、おおざっぱなようで繊細な表現にグラデーションの妙味をみる思いがします。そこで微妙な「なじみ」にまつわる話をいくつか拾ってみました。

キュビズム分析の一つに「パサージュ論」というのがあります。ヴァルター・ベンヤミンの同名の文化論になぞらえた絵画論です。パサージュとは、ベンヤミンによれば、路線と路線をつなぐ遊歩道的な通路のことを言い、輪郭線をなしていた道路が遊歩道によって隣り合う面と面が溶け合ってなだれこみ、繋がりを発生させる、というものです。

それを絵画に応用したのがキュビスムで、ピカソ、ブラックに代表されます。その後に現れた、ロシア・アヴァンギャルド、デ・ステイルのモンドリアンなどによる明解なラインはキュビスムへの反語でした。

キュビスムのぼかし技のルーツは、レオナルド・ダ・ヴィンチのスフマート(ぼかし技で、中国の南宗画の濃淡表現にも近い)です。スフマートの反語が、モネらの印象派の技法(色をまぜあわさないで純粋な色を配置して、なだらかだが、全体として明るく鮮やかな画面をつくりだすこと)で、スーラの点描が浮かびます。この色をまぜあわさないで純粋な色を配置するという考え方は、網点印刷法につながります。網点印刷法は、1878年、アメリカ人のフレデリック・アイヴスが考案します。

江戸初期の尾方光琳をはじめとする琳派もたらしこみ技法といって,絵の具がまだ乾かないうちに他の色を垂らして全体をなじませていました。垂らされた色は、色を抑えることができてより一体感を醸しだすことに成功していました。この技は時代を経て、ジャクソン・ポロックのドリッピングでみることができます。しかし,ポロックの場合はなじむ方向ではなく逆に個々の色が戦いはじめていました。

水墨画や前述の南宗画では、濃淡ですべてを表現しましたが,平安時代の襲(かさね)の色目と呼ばれた十二単(ひとえ)は完全に色のグラデーションを図ったものでした。「源氏物語」にその成果をみることができます。

法隆寺の壁画には隋や唐で盛んに使われてた暈繝(うんげん)彩色がみられます。これは、墨ではなく色の濃淡であらわされたグラデーションです。色が濁らず、美しさが際立ちました。

そんなわけで、色の東西の歴史を追ってみました。