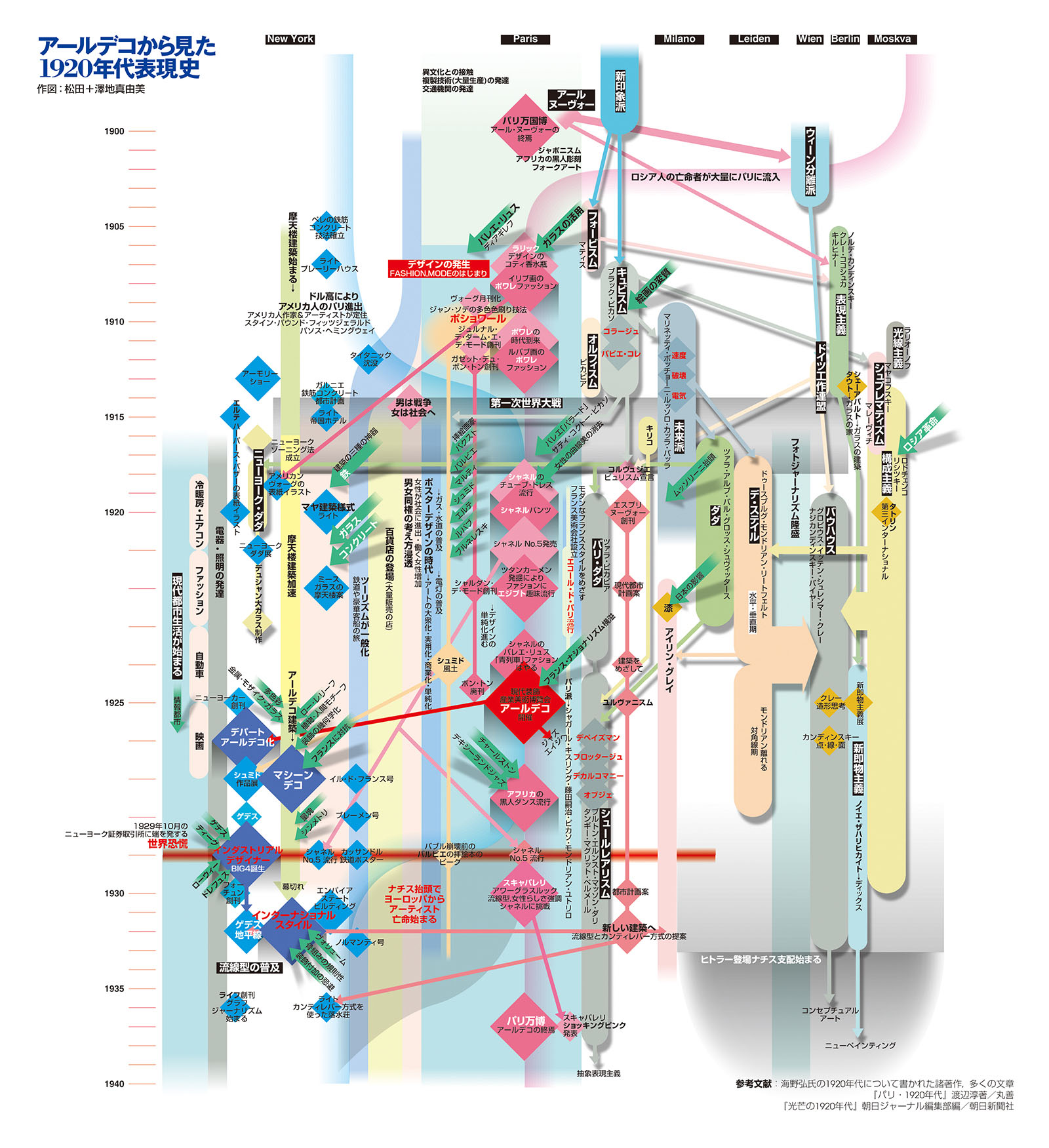

アールデコから見た1920年代表現史

-

かつて映画づくりに憧れていたころ、雑誌『パイディア』(杉浦康平氏デザイン)や『思潮』(清原悦志氏デザイン)のシュールレアリスム特集などを読み漁り、不条理風8ミリ映画を撮ったりしていて、眼をナイフで切り裂くシーンで有名なルイス・ブニュエルとサルバドール・ダリの映画『アンダルシアの犬』は伝説でした。世界大恐慌の1年前、ヴェルナー・ハイゼンベルクが、量子力学のなかでも特にシュールな不確定性原理を発表した1年後、エイゼンシュタインがモンタージュを駆使して映画『戦艦ポチョムキン』を公開してから3年後、そしてアール・デコ絶頂期の1928年に公開され、ショットの連続から大きいイメージをつくりだそうとしたエイゼンシュタインにたいする反撥をベースに、極めつけのシュールレアリスム映画として登場しました。

しかし、今再見すると、「いかにも」という「シュール度」に結構退屈です。当時のシュールレアリストは、それがたとえ安易なものだとしても、思いつきをそのまま行動することに命をかけていました。いわゆるオートマティズム(自動記述法)です。「死」も果てしなく無意味でなくてはならず、できるだけ無意味に思える自殺をしたシュールレアリストも何人かいたそうです。

そんな時代、映像の歴史がはじまったばかりの表現として、やはり衝撃的だったと思います。が、当時のアヴァンギャルド絵画は、長大な美術史と格闘してきたせいか、今みても新鮮だし、ダリにしてもそのフロイトに依拠した絵画のほうがよっぽど刺激的です。

ただし、この十数分の映画をスチールに落としたものはすごく素敵です。ドキュメンタリズムが起こったばかりの時代であることを考えれば、まだムーヴィーになりえていなかったのではないかと不遜にも思いますが……。

映画のなかで、随所にストライプ模様が登場します。斜めのストライプ模様が貼られた小箱、ストライプ模様のネクタイ、横ストライプのベストを着た男など。これらがまわりの雰囲気と遊離してモダンなムードを醸しだし、唯一アールデコ風の感じがしました。

それともうひとつ、毛だまをくわえた男を見たノースリーブの女性がおもわず自分の腋を眺め、そこにあるべきものがないのを確認するシーンがでてきます。これは当時、女性に腋毛を剃る習慣がなかったからです。『古代ローマ風俗誌』には、除毛は一般的だったことが記されているらしいし、エジプト人も毛を毛嫌いしていたようです。以来、絵画・彫刻は無毛が美徳とされ、19世紀のイギリスの美術評論家、ジョン・ラスキンなどは、初夜にはじめて見た女性の毛のおぞましさに、それ以降同衾しなかったといわれています。これじゃ相手の女性もたまりません。美術メディアのもたらしたささやかな罪です。

しかし、1920年代当時のマン・レイの撮影した写真をみても、どの女性もどうどうと腋毛を主張しています。キキもジョセフィン・ベーカーも腋毛の女王です。どうやら無毛は絵画のなかだけだったようです。

女性は家にいるべしという風潮に変化が訪れたのは第一次世界大戦あたりからでした。男は戦場に赴き、女は否応なく社会にでて働かざるを得なくなり、女性が社会の一翼を担うことが当たり前になってきたのでした。ココ・シャネルが、ポール・ポワレに替わってファッション・リーダーとなり、ファッション/モードという語が流行し、アイリン・グレイは、ヨーロッパに漆旋風を巻き起こします。先述のモデルでマン・レイの愛人でもあったキキや、「琥珀色の稲妻」といわれた黒人ダンサー、ジョセフィン・ベーカーらは脚光を浴び、全米一の美女と並び称された、スコット・フィッツジェラルドの妻でフラッパーのゼルダは、奔放な行動でスコットを悩ませました。

シャネル5番がアメリカとフランスでブームになったのは世界恐慌の年です……など1920年代は、その以前とは考えられないほど女権が拡張した時代でした。男女同権の考え方が語られるようになったのもこのころです。女性が腋毛にまで神経を尖らせるのはフィフティーズあたりからですが、1920年代の女性が無神経だったというよりも、束縛からの解放感に浸っていたように思えます。

こうして1920年代への興味が起こり、アールデコを中心とした欧米の美術・建築の流れを図にしてみました。